アップルパイの紅玉、ジューシーな津軽、すっきり味の王林、隠れファンの多い青リンゴ「トキ」など、リンゴ好きにはたまりませんね。鑑賞用や記念樹として使われるヒメリンゴはジャムとして楽しむ事ができます。ぜひ、新しいりんごの世界を楽しみませんか?

適した気候

リンゴは寒さに強い半面、暑さにはとても弱い果樹です。

そのため風通しのよい場所で、日当たりや気温をこまめに管理してあげる必要があります。病虫害に弱い樹木なので、ある程度果樹を育てた経験をお持ちの方が失敗は少ないと思いますが、はじめての方は、鑑賞用として花を楽しむ事から始めると良いと思います。

鉢栽培では収穫は難しいですが、いつでも良い環境に移動できるのがメリットです。

苗木の選び方

リンゴは、基本的に1本では結実せず、相性のよい2品種以上を近くで育成する必要があります。「2本以上植えれば何でもよい」という訳ではなく、花粉の遺伝子の適合性が有ります。

基本的にはアルプス乙女とふじの組み合わせはダメという事を知って選んで頂くと良いでしょう。

露地植えでは樹高は2m以上と高くなる種が多いので、「バレリーナツリー」や「アルプス乙女」といった1本でも実を付ける可能性がある品種を選ぶのも良いかもしれません。

植え付け(鉢)

深さが30cm以上ある7~8号鉢に1苗を目安に植え付けていきます。

土は、水はけと水もちのよいものなら土質を選びません。鉢底石を入れて

赤玉土(小粒)7~8:腐葉土2~3の割合で混ぜた土か、市販の果樹用培養土を使うと良いでしょう。

鉢の底から1/3~1/2ほどのところまで土を入れ、苗木を中心に置き、周りに土を入れて株を固定してください。接ぎ木部分が土に隠れて深植えにならないよう注意します。

苗はそのまま成長させるのではなく、樹形を作るために樹高を70cmくらいに切り戻します。鉢の底から流れ出るくらいたっぷりと水を与えます。

剪定

リンゴは、垂れ下がる枝によい実がつきます。

植え付けてから2年目の冬に、新しく伸びた枝を1/3ほどの長さに切り詰めます。その後はひもなどを使って地面と水平になるように枝を生やす「側枝水平仕立て」にすると良いでしょう。

切り戻して樹形を仕立てるなら7~8月、間引きなど軽い剪定は1~2月が適期です。

受粉

りんごは他の多くの果樹と同じように、自分の花の花粉では結実しません。確実に結実させるためには、人工授粉をすると良いです。

ご家庭では、耳かきのふわふわを使うと良いです。

相性の良い違う種のりんごで開花タイミンぐが合えば、その場で耳かきのふわふわ部分でお互いの花粉をミツバチ君のようにお互いに花粉を擦り付け合えばOKです。

花は5つから7つまとまって付きますが、真ん中の花以外は摘んでしまいましょう。受粉する花は残すべき真ん中の花となります。

開花タイミングが合わない場合は、早咲きの花粉を取っておいて、遅咲きの種に付ける必要が出てきますので、必要に応じて花粉の保存を行うか、花粉を購入する方法があります。

<保存方法>

花粉はご家庭でも、数カ月のスパンであれば袋に乾燥材を入れて、冷蔵庫で保存する事ができます。

・花全体を摘み取り、花びらを外してそっとビニル袋に入れます。

・乾燥剤を一緒に入れて、冷蔵庫に保存します。

・利用するに霜が付かない様に冷蔵庫から出して、使い切ります。

ジャムとしてのヒメリンゴ

姫リンゴは鑑賞用として利用される事が多いですが、タワタに実った小さい実たちはジャムとしても利用できます。

1)姫りんご洗い、上から下に4等分に切り芯や種を取る。通常のりんごと同じ切り方です。小ぶりリンゴを沢山切りますので、若干忍耐がいるかもしれませんが頑張りましょう。

切りながらレモン汁をかける。これにより参加で色が悪くなりません。

2)お好みでレモンも細かく切り、鍋にいれフタをして弱火で煮こぼします。

3)柔らかくなってきたら、火を止めて荒熱をとります。

4)麻布などで、軽く絞り煮汁を取ります。

5)砂糖(ショトウ、三温糖、グラニュー糖など)を適量を加え、さらに短時間弱火でコトコト煮ます。

6)実も形はある程度崩れてきますが、お好みで茶こしなど使ってスプンでこすりつけると早く

馴染んだ状態になります。

7)火を止めて、荒熱が取れた後に煮沸消毒の瓶に詰める。

冷蔵庫に入れるとさらに粘度が増してジャムの出来上がりです。

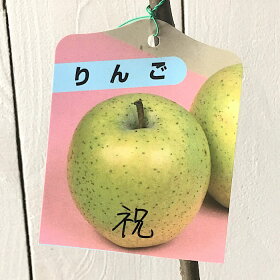

苗のご紹介

いろいろな苗の他、カクテルツリーと呼ばれる接ぎ木による1本の木で複数の品種が収穫できるものまであります。

終わりに

リンゴの利用方法や、苗をご紹介しました。

ご家庭の場合は、鉢栽培の方が移動が楽で細かく観察できるかもしれません。奇跡のリンゴで有名になった木村秋則 さんは、完全無農薬・無肥料栽培による愛情たっぷりのりんごを育てられた方ですね。

鉢栽培は大規模な収穫は無理ですが、細かな管理が出来る方法ですので、ぜひ木村さんを超える安全・安心な収穫を目指して頂ければ嬉しいです。

コメント